在闵行区的社区卫生服务中心里,一台台CT机的投入使用悄然改变了居民的健康轨迹。浦江镇的周先生在体检中的胸部X片检查时发现肺部结节,于是前往浦江社区卫生服务中心找家庭医生开具了胸部CT检查,当天开单,当天就能做。几天后报告显示,怀疑肺结节有恶性的可能,于是周先生又马上联系了家庭医生,预约上海市胸科医院专家号源,及时得到确诊并进行手术治疗。

这样的案例并非孤例:2024年,闵行各社区医院通过CT对5686人次进行肺癌早期筛查,发现阳性病例157例;通过AFP检测联合超声对808人次进行肝癌筛查,发现阳性病例4例。

超声与CT在社区医院的应用,大幅提升了肿瘤的早期诊断率。“以前做个CT检查要跑到大医院,现在在家门口就能查,而且医生诊断得还非常准确。”周先生的感慨,道出了闵行区推动优质医疗资源下沉、贴近民生的温暖举措。

CT进社区医院,从“设备覆盖”到“能力跃升”

2023年起,闵行在全市范围内率先实现了14家社区卫生服务中心的CT全覆盖,累计检查量超过25万人次,日均检查量达到388人次。

这一重大举措不仅将三级医院的影像诊断能力延伸至居民的“最后一公里”,更与家庭医生的“健康守门人”角色形成了强大合力。在区内各社区卫生服务中心,除了做胸部CT,也能做如腹部、头颅、脊柱等部位的CT检查。

虹桥镇的朱先生因头痛就诊,在虹桥社区卫生服务中心做头颅CT后,迅速检出了硬膜下出血。经过紧急转诊和手术,3个月后,朱先生顺利康复且无任何后遗症。吴泾镇的张老伯因上腹部不适,前往社区医院配药时,吴泾社区卫生服务中心家庭医生陈晗为其进行了细致体检。凭借敏锐的专业洞察力,建议张老伯进行CT检查,结果果然显示,肝脏存在占位性病变。得益于与复旦大学附属中山医院之间建立的转诊通道,张老伯迅速确诊并接受治疗,为后续康复赢得了宝贵时间。

胃超声“无痛检查”守护消化道健康

除了CT,闵行的部分社区医院还在探索引入专业超声医学检查设备。浦江社区卫生服务中心在全市社区医院中率先引入了胃超声检查技术,这项技术通过口服胃助显剂,无需插管即可清晰观察胃部病变,尤其适合老年人、儿童及对传统胃镜耐受度低的人群。

70多岁的李大爷曾因惧怕胃镜、难咽钡餐,迟迟不愿就医,直到听说社区医院能做“喝糊糊查胃”的项目才前去就诊。检查中,医生发现其胃部局部胃壁有不均匀增厚伴溃疡形成,初步怀疑是胃癌,建议尽快转至上级医院诊治。最终,李大爷通过手术切除了病灶,病理证实为胃癌,因发现及时获得了最佳治疗时机。

“不用插管,喝杯‘芝麻糊’就能查胃,真是太方便了!”在浦江社区卫生服务中心,刚做完胃超声检查的张阿姨连连点赞。两个月前,她因胃部不适前去就诊,通过这项无痛检查及时发现了“罪魁祸首”——胃溃疡,经内科规范治疗后复查,已恢复正常。

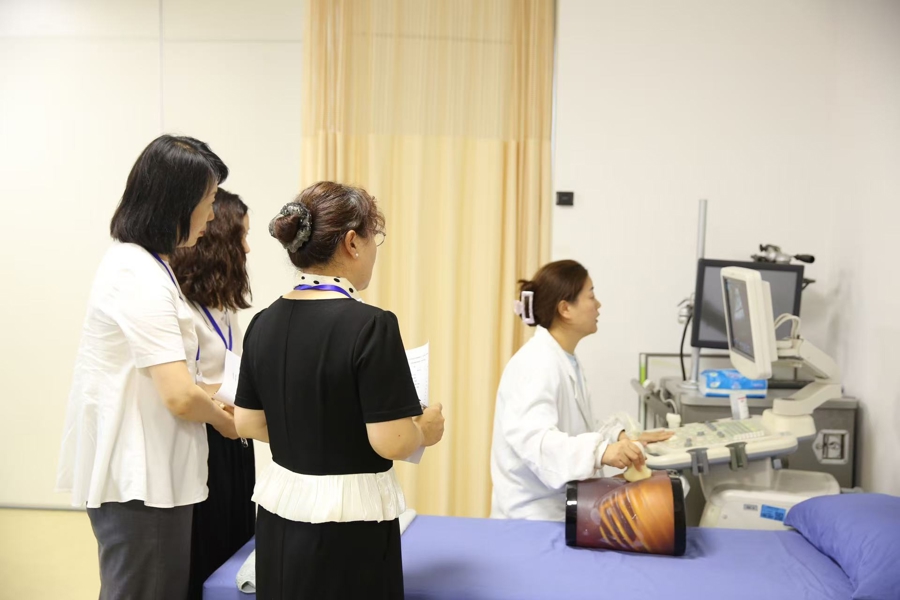

据悉,自2019年开展以来,浦江社区卫生服务中心已累计完成胃超声检查2500余例,检出胃溃疡、胃癌、食管癌等良恶性疾病多例,是同济大学医学院超声医学研究所胃肠超声协作组成员单位,也是“上海市胃超声实训基地”中唯一入选的社区医院,培养培训基层超声医师,推动技术下沉。

以赛促学,锻造基层影像“精锐部队”

闵行实践并非简单的“增设备”,而是构建了“社区首诊—精准转诊—规范治疗”的全链条服务模式。

以“1+10+X”能级提升方案为框架,全区通过外引492名三级医院专家、内培445名家庭医生,夯实了基层诊疗能力。CT与PACS远程会诊系统无缝衔接,影像报告可以直接传输至区域性医疗中心,让居民在社区医院就能享受到同质化的医疗服务。据悉,浦江、古美等社区更拓展了胃肠镜等特色项目,胃超声则与内镜技术形成互补,为消化道疾病筛查提供新选择。“基础+专科”的服务矩阵,进一步提升了医疗服务水平。

为提升CT、超声等设备的应用效能,闵行在已有的社区全科、中医、公卫、护理人员全覆盖轮训的基础上,于今天又借助上海健康医学院医学影像学院的专业资源,通过区校合作形式开展了社区影像医务人员“以赛代训”岗位练兵活动,覆盖了全区放射、超声医师及技师92名,通过理论考核与实操竞技(如CT扫描技术、超声标准切面操作),选拔出32名技术骨干。“比赛不是终点,而是能力提升的起点。”区卫生健康委负责人表示,希望搭建能力提升平台,推动社区影像诊断从“会操作”向“精诊断”的跨越。

从张老伯的“幸运”到周先生、李大爷的“及时”,从CT的精准捕捉到胃超声的无痛筛查,闵行用检查设备下沉社区的故事,生动诠释了“人民城市”的健康内涵。当高端设备与人才能力在基层“握手”,当“早发现”在社区医院实现了“常态化”,一张更高效、更温暖的生命健康防护网正悄然织就于城市的肌理之中。这既是上海分级诊疗模式的扎实注脚,更是“强基工程”的生动实践。

杠杆配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。